Recensione a "Il boia e l'arcobaleno", di Massimo Frapolli

È il sottotitolo stesso al volume, "racconti surreali", ad offrire una prima

chiave di lettura d'autore degli 11 racconti che lo compongono.

Sebbene Mottis li raccolga sotto l'insegna impegnativa del surrealismo, anche

in virtù dei modelli più o meno evidenti di questa narrativa, tra i quali gli

esplicitamente menzionati, nelle epigrafi in testa ai racconti, Borges e

Coelho, i racconti di Mottis possono essere utilmente definiti in modo meno

esclusivo e più unificante "fantastici", appartenenti cioè a quel genere – poco

italiano invero – che trova nel racconto breve, tra Otto e Novecento, la misura

ideale.

Proprio uno dei più ingiustamente sottovalutati autori di racconti fantastici

del secolo appena trascorso, l'argentino Julio Cortázar, aveva ascritto le sue

narrazioni brevi al "genere [che è] chiamato fantastico per mancanza di un

termine migliore", un genere che comunque "si contrappone (…) a quell'ottimismo

scientifico" che crede in "un mondo retto più o meno armoniosamente da un

sistema di leggi, di psicologie definite, di geografie ben cartografate" (J.

CORTÁZAR, Alcuni aspetti del racconto,

appendice a Bestiario, Einaudi, Torino

2005, p. 114).

Volgendo in negativo tali emblematici positivi si avrà un'idea delle ricorrenze

tematiche più assillanti della poetica di Cortázar, ma anche di quella del

giovane narratore di Lostallo, classe 1975, alla sua prima prova narrativa, che

è tra l'altro legatissimo per motivi famigliari e culturali all'Argentina e

all'America latina. Un Mottis che è senza dubbio indagatore, nella sua

letteratura, del pessimismo scientifico come della disarmonia universale, e

soprattutto – dell'instabilità dell'io, un io che si muove spesso nei suoi

racconti in luoghi inesistenti o mentali e nella più assoluta indeterminatezza

spaziale e temporale.

Il genere fantastico propriamente detto sottosta a codificazioni alle quali

Mottis non sembra volersi per forza attenere; a proposito della categoria

narrativa fondamentale del tempo, ad esempio, è stato lo

stesso Cortázar (Del racconto breve e dintorni, Bestiario

cit., p. 143) a precisare che il fantastico esige uno sviluppo temporale

ordinario e deve essere rivelato solo da un'alterazione momentanea all'interno

della regolarità: come dire che affinché l'assurdo sia credibile deve scaturire

dal quotidiano.

Tale "credibilità" si concede solo a tratti nei racconti del Boia,

quando l'autore è al verso ad alcuni capolavori brevi di genere che il lettore

non sprovveduto non può fare a meno di evocare.

Protagonista del racconto intitolato Specchi,

secondo della raccolta, è un impiegato come tanti, ligio e puntuale, con una

bella moglie a casa, il quale svegliatosi una mattina come tutte le altre nel

suo letto si accorge progressivamente di essere diventato invisibile (i

riferimenti obbligati sono alla Metamorfosi kafkiana e al Gogo

àl lit di Ilf e Petrov). La misura della sua trasformazione è data

dalle reazioni degli "altri", che lasciano intendere come la nuova condizione

del personaggio sia in realtà lo specchio, ora improvvisamente svelato, della

sua vita insulsa di emarginato inconsapevole, fino a quel momento rivelatore,

dunque, solo apparentemente integrato nella tranquillizzante società di massa.

Il messaggio è chiaro: lo straordinario, l'assurdo, sono riflessi di una

scomoda verità ordinaria. Una verità nascosta da una realtà esteriore che

Mottis dipinge con studiato realismo:

Infilò il cappotto ed uscì.Il traffico era intenso già a quell'ora del mattino.L'aria fresca lo aveva aggredito con arroganza, e una folata gli spazzò dalla mente ogni tipo di pensiero.Durante il tragitto ascoltò le prime notizie della giornata alla radio. Una scossa tellurica in Medio Oriente, un ordigno esplosivo aveva sventrato una palazzina a Mosca, inondazioni in America centrale.Una buona dose mattutina di calamità. (pp. 24-25)

Qui è la quotidianità a dettare i ritmi della narrazione con un piglio scandito e disinvolto, ritmo che poi rallenta e si appesantisce con l'irruzione dell'onirico, sicché il diaframma tra il mondo reale e quello immaginato – come in altri testi del volume – diventa vieppiù sfumato. Lo stesso personaggio si risveglia nel suo letto …recuperando di colpo il senso dell'appoggio, pesante, il letto, madido di sudore. Precipitava a capofitto nel vuoto. La verità. Un urlo agghiacciante l'aveva richiamato a precipizio, attraverso un filo di luce, nel baratro vetroso del suo corpo. A ridisegnare un essere pensante, cosciente, e rigettato nel complesso enigma di esistere, vivere, e confrontarsi con l'irrappresentabile, il raccapricciante, l'indenifinibile, l'uomo. (p. 32)

Nella chiusa di questo brano si può riconoscere la filigrana che lega tutti

o quasi i personaggi di Mottis, "esseri pensanti rigettati nel complesso enigma

di esistere" – sono parole testuali dal racconto – risucchiati prima o poi

dall'inverosimiglianza di una situazione, finché la "ragione" non li riporta

"nel mondo delle cose".

Quando poi in questo "modo fenomenico" all'ignoto si accosta il

raccapricciante, e questo accade in un secondo nucleo di racconti di questa

raccolta dai titoli programmaticamente inquietanti, come Tortura

di nebbia o Il boia e l'arcobaleno,

soggetto preferito dello scrittore diventano i "diversi", non più coloro che

mutano costumi o sembianze per un'indesiderata e repentina metamorfosi, ma

coloro che rappresentano una macchia nella tela immacolata della Creazione, un

virus nel sistema di Dio, per dire, en passant,

di altri due temi portanti del volume, della sua sezione conclusiva in

particolare: fantascienza e trascendenza. Indossando i panni di grande

inquisitore delle scomode e innominabili diversità, difformità e deformità

umane, lo scrittore diventa compiaciuto testimone del morboso voyeurismo di una

parte, diversa perché perversa, dell'umanità.

È precisamente ciò che accade nel racconto che dà il titolo al libro, in cui il

"boia" protagonista è un fotografo professionista che accetta, per denaro, di

fotografare una donna affetta da un morbo rarissimo; la donna, fisicamente

menomata, ha deciso di uscire drasticamente da un opprimente anonimato

affidando all'eternità dell'immagine la testimonianza di un macabro scherzo

della Natura.

È il racconto forse più teso degli undici, in cui Mottis mentre sciocca con le

parole e con le immagini, calamita il pensiero del lettore sui temi scottanti

dell'indifferenza della Società e della cattiva coscienza dell'Arte, spesso

insufficiente, nella sua riflessione, ad imitare una realtà che va – per chi la

sa leggere – sempre al di là dei confini conosciuti.

Si può cogliere tra l'autore e il suo personaggio una curiosa vicinanza

d'intenti: il fotografo carnefice utilizza spudoratamente l'obiettivo del suo

apparecchio fotografico, e così fa il narratore Mottis, spettatore nel cogliere

spunti figurativi e farne materia di creazione artistica, per lui di scrittura.

Inversamente, l'inquisizione di Mottis nei meandri degli abissi della psiche

può essere assimilata a quella, speculare, del personaggio uscito dalla sua

penna, boia per un giorno, carnefice e vittima per caso, per "destino" forse,

certamente a seguito di un temporaneo appannamento della ragione.

Il sottile alito della degenerazione lo corrose per giorni e settimane. La mente gli si appannava, la ragione si scioglieva come neve al sole, ed inoltre c'era la sensazione d'essere derubato un'insana di mente, e di corpo. Un milione. Un intero milione. Tutto si era trasformato in un teatro del terrore. La donna si era avvalsa della sua presenza, eleggendolo a titolo di inquisitore. (p. 45)

Allo stesso modo nel testo intitolato Tortura di nebbia

il fulcro dell'enigma attorno al quale l'autore vuole indagare (e – sia detto

per inciso – gli enigmi di Mottis non sono mai sciolti, l'intuito dell'esperto

lettore di thriller mai gratificato) è l'alchimia dell'incontro tra persone

senzienti e ragionanti, trascinate però in un insano vortice di prurigginose

pulsioni umane, troppo umane, e di patologie masochistiche. L'epigrafe del

racconto lo introduce come fosse un manieristico tributo alle sordide nefandezze

del marchese de Sade, ma la lettura mette

in luce il tentativo di raffigurare (prima ancora che di comprendere) il Male,

in un eccesso cumulativo, greve e al limite sgradevole nella sua cruda

materialità, che è molto ulteriore di avvicinare il tema del voyeurismo

compiaciuto e della terribile propensione dell'uomo a godere degli orrori più

svariati, in un percorso conoscitivo che porta da ciò che è esteticamente

orripilante a ciò che è eticamente riprovevole.

In uno dei tanti momenti di sospensione spazio-temporale di questi racconti,

nel momento – per dirla con le parole dell'autore – "in cui il cammino si

inceppa", il legame chimico tra i personaggi-reagenti si basa appunto su ciò

che di inconfessabile e di freudianamente rimovibile li accomuna.

In più di un'occasione Mottis declina allora esplicitamente la sua personale

visione del male di vivere, o del male tout court,

dando corpo visivo ad una sorta di mitico Vaso di Pandora.

Ciò che importa è che il preludio imprescindibile alla conoscenza rimane costantemente, per Mottis e per le sue creature letterarie, l'osservazione (e percezione è parola-chiave assai ricorrente in questa raccolta).

Entrò e la vide. Vide, la vide proprio, oppure non vide nemmeno, non volle vedere, non potè credere a ciò che vedeva, non riusciva a capire cosa vedeva. Mio Dio, se lo sarebbe chiesto per sempre… Non si mosse. Non disse nulla. Nessuno dei due. Si osservavano, e basta. L'uomo negli occhietti infossati dell'altro. E in quel momento il ticchettio del tempo si inceppò. Tutto all'interno di quello spazio era stato inghiottito dal nulla. […]. Due realtà distinte si erano incontrate, e in quel silenzio si dibattevano ancestrali paure, superstizioni, persecuzioni, isolamento e terrore, incomprensione e scherno, disagio, sofferenza, brutalità, demoni delle antiche tradizioni occulte, caccia alle streghe, agli untori, agli appestati, ai deformi, ai bubbonici, ai lebbrosi, indiavolati, invertiti, ai deboli, ai repressi, agli storpi, ai poveri, agli innocenti, incolpevoli sfigurati, vittime di sacrilegi… (p. 41)

Un parossismo per alcuni versi stucchevole. Situazioni e soprattutto

personaggi di un tale universo immaginato, costantemente alle prese con un

rovello esistenziale e versanti in uno stato di turbamento psicologico o

spirituale cronico, non sono trasformabili in materia narrabile se non con

molte difficoltà compositive: non stupisce allora che a volte l'esercizio vada

a scapito dell'intreccio e del taglio descrittivo dei caratteri, ad immagine

dell'uomo invisibile del racconto menzionato in apertura, che la moglie non

riconosce in quanto – così scrive Mottis, con una delle sue impennate

linguistiche – "schizzata di evaporazione".

Qua è la abilità visionaria dello

scrittore che lo riabilita; in particolare nella topografia immaginaria, fatta

di luoghi dei quali il lettore non potrà fare a meno di cogliere la valenza

simbolica, in specie quelli che danno il titolo a tre dei racconti centrali del

volume e rimandano a mondi reali, ora esotici, ora famigliari: Il

segreto di Babel, dove già Borges interferisce forse racchiuso

tutto lo scibile umano, La cattedrale assurda

(riuscito tributo ad Alberto Giacometti), enorme monumento al centro di una

piccola vallata dei Grigioni in cui si insinuano strane presenze, e poi Monte

Olimpo, mitico monte degli dèi che Mottis assume come luogo di

ascesi tutta laica di un io kafkiano alla ricerca di sé stesso condotto da

forze incombenti e misteriose ("…mi trovavo ai piedi delle erte pendici del

Monte, nell'isola di K. Nulla m'era dato di portarmi appresso" p. 93).

Il tema della trasformazione vi ammicca

apertamente alla metamorfosi della ninfa Dafne nel celebre racconto mitologico

ed è sintetizzato in immagine con una delicatezza ed una precisione che

vagheggiano quella dell'archetipico letterario, Ovidio, e dello scultore che

nel modo più stupefacente le ha dato forma: Gian Lorenzo Bernini.

Mi ritrovai in piedi; il sole, il vento, le nuvole, l'acqua, gli uccelli, gli alberi, la Montagna Sacra attorno a me. Ero un germoglio che stava crescendo e nel frattempo le mie braccia si alzavano verso l'alto e abbracciarono la roccia. In quel quieto e naturale crescere, percepivo la mia roccia lievitasse che iniziava a scorrere sulle mie mani, sotto i miei piedi, assecondava i movimenti del mio corpo, nutriva la mia ascesa, mi incoraggiava ad ogni mossa, mentre la brezza mediterranea cullava soavemente il mio senso d'appartenenza con quella montagna. Le braccia tese verso il cielo, come volessi afferrare il sole, mentre il germoglio – fatto arbusto e poi pianta – s'innalzava sempre più verso la cima ormai spazzata dal suo chiarore immacolato. (p. 96)

A suggello delle influenze riconoscibili delle prose di Mottis (autore che

si compiace peraltro, a volte con troppa esuberanza, di lasciare trasparire

nelle sue creazioni letterarie la formazione universitaria filologica ed

archeologica) non stanno dunque spunti meramente romanzeschi o letterari: si

noti come Il segreto di Babel si

risolva nel taglio cinematografico dei personaggi (l'archeologo Andy

Blackburn e il ricercatore Kevin Lightbown),

dei dialoghi e delle atmosfere, e in citazioni più o meno aperte che vanno da

Conan Doyle a Umberto Eco, da Indiana Jones a Dylan Dog.

Guido Pedrojetta, nella densa prefazione al volume di racconti, ipotizza la

presenza tra i modelli di Mottis dei grandi classici del fantastico italiano

del Novecento, Dino Buzzati e Italo Calvino: armoniche, consonanze percettibili

quanto distanti; nella formulazione giustamente cauta del prefatore, più che contagio

avvicinabili, "lettore fortunato che segnano per sempre l'adolescenza e la

giovinezza", e che agiscono "non sì sa quanto consapevolmente".

È chiaro ad esempio che laddove i personaggi di Buzzati sono generalmente

marionette senza fili in preda ad un insondabile destino, quelli di Mottis,

tormentati dall'ambizione autoelettimagnate di indagare l'assurdo, si

avviluppano il cervello trasmettendoci la sensazione, a tratti asfissiante, che

l'autore che li plasma stia facendo altrettanto.

Ne consegue che la leggerezza di un Calvino, pervasa da un velo di ironia, è

del tutto estranea al modo di narrare di Mottis, a lunghi tratti serioso più

che serio. Si veda con quali esiti l'interesse per le scienze (che è sì

calviniano) si manifesti nei racconti più prettamente avveniristici e

metafisici posti nella porzione conclusiva del volume, racconti nei quali sta

proprio il punto culminante di un'attitudine filosofeggiante e cerebrale che si

rivela arma a doppio taglio.

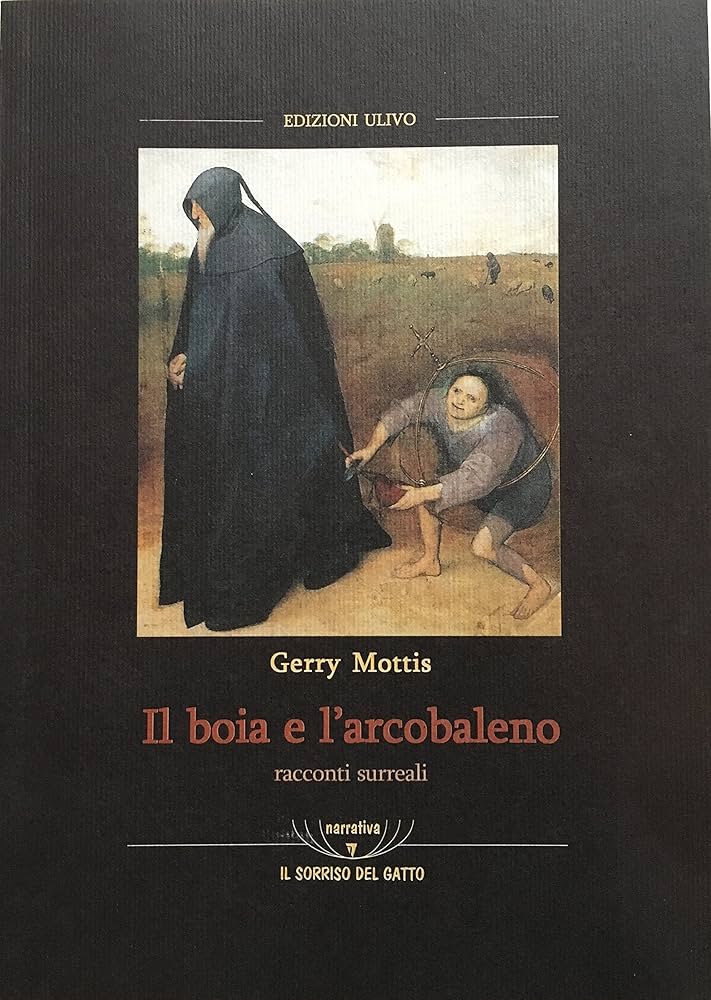

Se è vero infatti, come proposto dal citato autore della prefazione, che i due

perni del titolo del volume, boia e arcobaleno, possono

essere considerati emblematici dei territori tematici principali delle

narrazioni raccolte (crudeltà, il boia; fantasia, l'arcobaleno), ad essi

possono essere ricondotte anche due modalità espressive fondamentali, che

Mottis padroneggia per ora con diseguale maestria.

Il boia, questa figura di carnefice coatto, può rappresentare la scrittura

raziocinante, pensosa e ampollosa che sonda i moventi, studia i comportamenti,

scandaglia i sensi di colpa; l'arcobaleno è invece il

miracolo ottico per eccellenza e il ponte di luce tra la Terra e il Cielo, icona,

immagine stessa del fantastico percepibile con lo sguardo.

Al di là dunque dello steccato rappresentato dal genere, dei preziosismi linguistici e retorici (a volte al limite della tenuta semantica, sintattica, grammaticale: "nulla trapelava l'esito di una importante scoperta" p. 16; "donne imbellettate e altamente ridenti" p. 84; "le mie apprensioni non potevo che compatirle con me stesso" p. 100), delle urlate citazioni e affinità letterarie che caratterizzano questa prima fatica narrativa di Gerry Mottis, attendiamo al varco un narratore che ha per ora dalla sua la non scontata capacità di mettere a fuoco, oltre l'opacità di un manierato surreale, sorprendenti iridescenze del reale.

Massimo Frapolli